Студенческие Строительные Отряды МИХМа

ССО "КамаЗ-75"

"Агидель" (бывш."Фортуна") (ТК?)

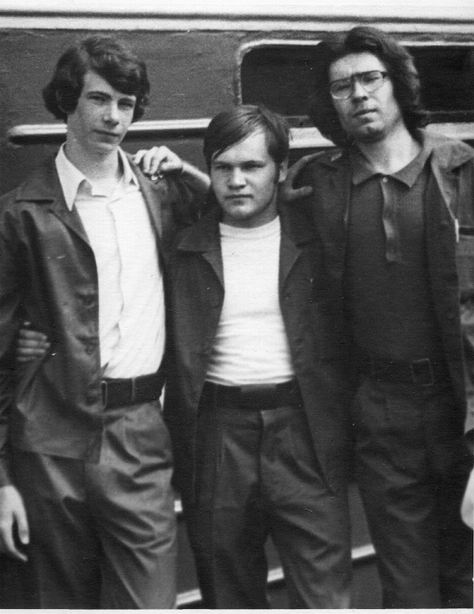

Камаз 75. Пять линейных отрядов. 3 и 4-ый стояли отдельно, по ним ничего не знаю, кроме названий «Магистраль» и «Ваганты» (мы, само собой, называли их Вагоны). 1, 2 и 5 располагались в лагере «Кама». Кроме них еще Ереванский университет, Щукинское училище и 2 медицинский. Названия отрядов: «Формика»,«Агидель» (командир Усачев Ник., комис. Михаил Шабад (Синицын) и «Кентавр» (командир Родион Верхоломов). (Аналогично, в 1975году 2й камазовский отряд изначально планировался называться «Фортуна», а потом был переименован в «Агидель». Но между собой название «Фортуна» все равно немного фигурировало. Не всем понравилось переименование.) ... По Камазу75 обрывки дополнительных сведений. В отряде Верхоломова работали Сафронова Наталья (Н58 - 79) и четверо из гидравликов (Т54 -79) Жогин Игорь, Кирюхин Владимир, Ибрагимов Шавкат (попросту – Джавдед) и Кузьмин (Не тот Сергей Кузьмин, что был у нас на БАМе в 1976 , а его однофамилец, тезка и одногруппник. Его мы звали Колобок, а того – Черемуха). В отряде Усачева работал Агафонкин Володя, с ним мы впоследствии, после окончания, пересекались, он был большой приверженец михмовской парусной секции. Еще трое, после первого курса ТК: Лешка, Сашка и Валерка, все трое – квартирьеры, фамилий не знаю, но Сашка есть на фотографии группы К56 (79), в самом центре (может быть Макаров, других Александров в списке группы нет).

Место расположения:КАМАЗ,лагерь "Кама"

Время действия-конец июня-середина августа

Объекты строительства

----------------------- Валерий Ронами В стройотряде на Камазе был, даже присмотрел там себе жену с которой живу счастливо до сих пор. -----------------------

............................Список ССО...........................

Из воспомининий Николая Александрова (выпускник МИХМа-1979,группа Н-50)

....

|

Камаз 75. Пять линейных отрядов. 3 и 4-ый стояли отдельно, по ним ничего не знаю, кроме названий «Магистраль» и «Ваганты» (мы, само собой, называли их Вагоны). 1, 2 и 5 располагались в лагере «Кама». Кроме них еще Ереванский университет, Щукинское училище и 2 медицинский. Названия отрядов: «Формика», «Агидель» (командир Усачев Ник., комис. Михаил Шабад (Синицын) и «Кентавр» (командир Родион Верхоломов).

1й отряд. К-дир Перин Вася, комис. Геннадий Снисаренко. Врач – Люба Фролова. Ни мастеров, ни завхозов. Завхоз на все три отряда – Виноградов Владимир.

Список бойцов. Акимов Вячеслав, Алёнов Марс, Алиханов Андрей, Балкичев Николай, Баранов Сергей, Букреев Сергей, Ванштейн Сергей, Воронов Юрий, Егоркин Евгений, Зинченко Владимир, Змейков Александр, Иванов Сергей, Иванченко Николай, Ильин Александр, Ицыгин Борис, Калитеевский Виктор, Картавенков Юрий, Киреев Александр, Ковалев Александр, Козловский Владимир, Копылов Владимир, Кураченков Михаил, Маков Владимир, Маслов Владимир, Пучков Сергей, Рожков Сергей, Савченков Леонид, Тимофеев Сергей, Фролов Виктор, Чуряев Игорь, Ясонов Алексей.

Кажется, не забыл никого.

Повара: Шашкина Ольга, Родкевич Ольга (может и Раткевич, знаю только на слух). И еще три девушки: Андреева Галина, Бардина Вера, Кириченко Татьяна.

Большинство у вас в базе есть, а кого нет, я, к сожалению, не могу раскидать по группам.